“孤育て”から、みんなで育てる“CO-SODATE” へ!参加型企画運営による親子の豊かな場・時間づくり(WAKU WAKUのタネ)

化学コミュニケーション賞2023受賞者インタビュー

2025年2月掲載

WAKU WAKUのタネ

竿尾 友恵さん、武谷 真由美さん

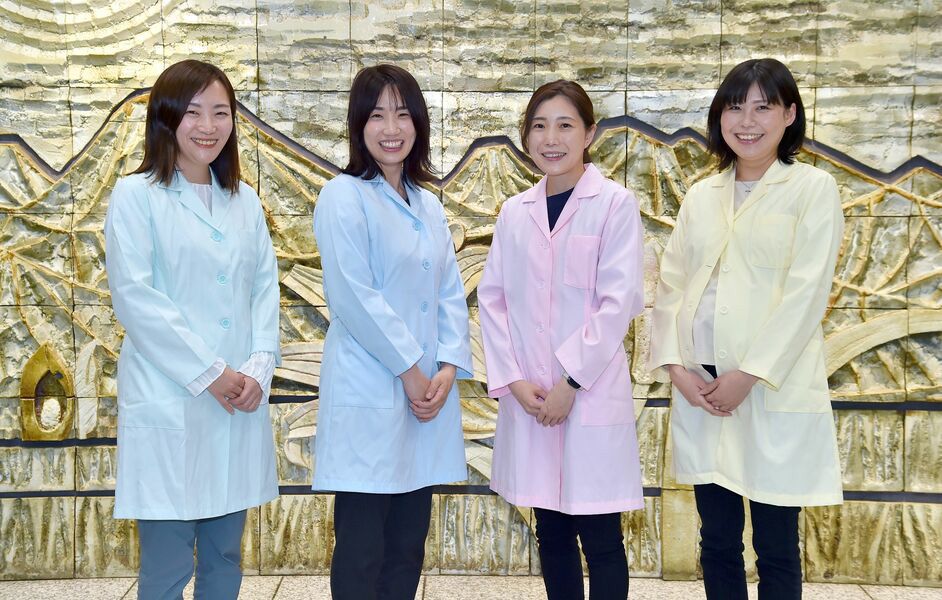

「WAKU WAKUのタネ」の中心メンバー。左から武谷真由美さん、竿尾友恵さん、伊藤由利子さん、岩本尚子さん

2023年の化学コミュニケーション賞特別賞を受賞した「WAKU WAKUのタネ」の竿尾友恵さんと武谷真由美さんに、受賞の背景や活動内容についてインタビューしました。同団体は、科学実験や工作などを通じて子供たちに好奇心を与える場として、親子で楽しめるイベントを多数開催しています。インタビューでは、受賞のきっかけや活動の背景、苦労した点、今後の展望についてお話を伺いました。

(インタビュー日:2024年12月5日)

化学コミュニケーション賞特別賞の受賞

——化学コミュニケーション賞特別賞の受賞おめでとうございます。まず、応募のきっかけを教えてください。

武谷さん:何年か前に筑波で活動していた団体のホームページを見ていたときに、この賞のことを知りました。その団体も子供向けの実験教室を開催しており、私たちの活動と共通点が多いと感じました。

私たちは、科学を題材としたイベントを開催していく中で、これに真摯に向き合うべきだと強く感じていました。子供たちに間違ったことを教えてはいけないし、一方で内容が難しすぎて誰もついてこないようなものだと、親子でワクワクしてもらうというそもそもの目的と離れてしまいます。このバランスがとても難しいと感じていましたが、私自身、大学でサイエンスコミュニケーションを学んだことがあり、WAKU WAKUのタネの活動はまさにサイエンスコミュニケーションだと思って活動していました。そこで、この賞の存在とサイエンスコミュニケーションが強く結びついたのです。化学は、子供たちが魔法のように目を輝かせる現象を目の前で見せることができるので、私たちは化学に注目し、それを実験教室の題材として選んでいたこともあり、この賞にチャレンジしようと思いました。

——実際に特別賞を受賞されて、周囲の反応はいかがでしたか?

武谷さん:地元紙の下野新聞や読売新聞の地方版に取り上げられ、多くの方から反響をいただきました。これにより、地域での認知度が向上し、今までリーチできなかった層にも団体の存在を知ってもらえるきっかけになりました。また、栃木県や宇都宮市、県外の団体からも評価をいただきました。これにより、育成会や他の団体からのイベント依頼が増え、活動の幅が広がりました。さらに、実験教室などに参加してくれていた親子からも「これからも応援しています」という声をいただき、非常に励みになりました。

LRT記念イベント

WAKU WAKUのタネの設立と団体名の由来

——WAKU WAKUのタネの設立のきっかけを教えてください。

竿尾さん:主にワーキングマザーが参加するキャリア戦略カレッジで、私を含む設立メンバーの3人が出会ったことがきっかけです。たまたま3人とも全員理系出身者だったので、親子で参加できる実験教室を始めようと考えました。子育ては孤独になりがちで、特に核家族ではすべてを親が背負い込んでしまうことが多いです。そこで、親子で一緒に学び、楽しむ場を提供することで、子育ての孤独感を和らげ、親子の絆を深めることを目指しました。また、科学を題材にすることで、子供たちが目を輝かせる瞬間を作り出したいとも考えました。

——団体名の由来について教えてください。

武谷さん:「WAKU WAKU(ワクワク)」には、親だけで子育てをする「枠」を壊し、地域全体で子育てを支える、「孤育てからco-sodate(共同育て)」への転換を、という思いがあります。また、子供たちが興味を持ち、もっと知りたいと思う「湧き上がる」気持ちを育てることを目指しています。「タネ」はアルファベットでTANEと書きますが、Try(挑戦)、Action(行動)、Naturally Encourage(自然に勇気づける)という意味を込めています。

WAKU WAKUのタネの活動について

——団体の概要について教えてください。

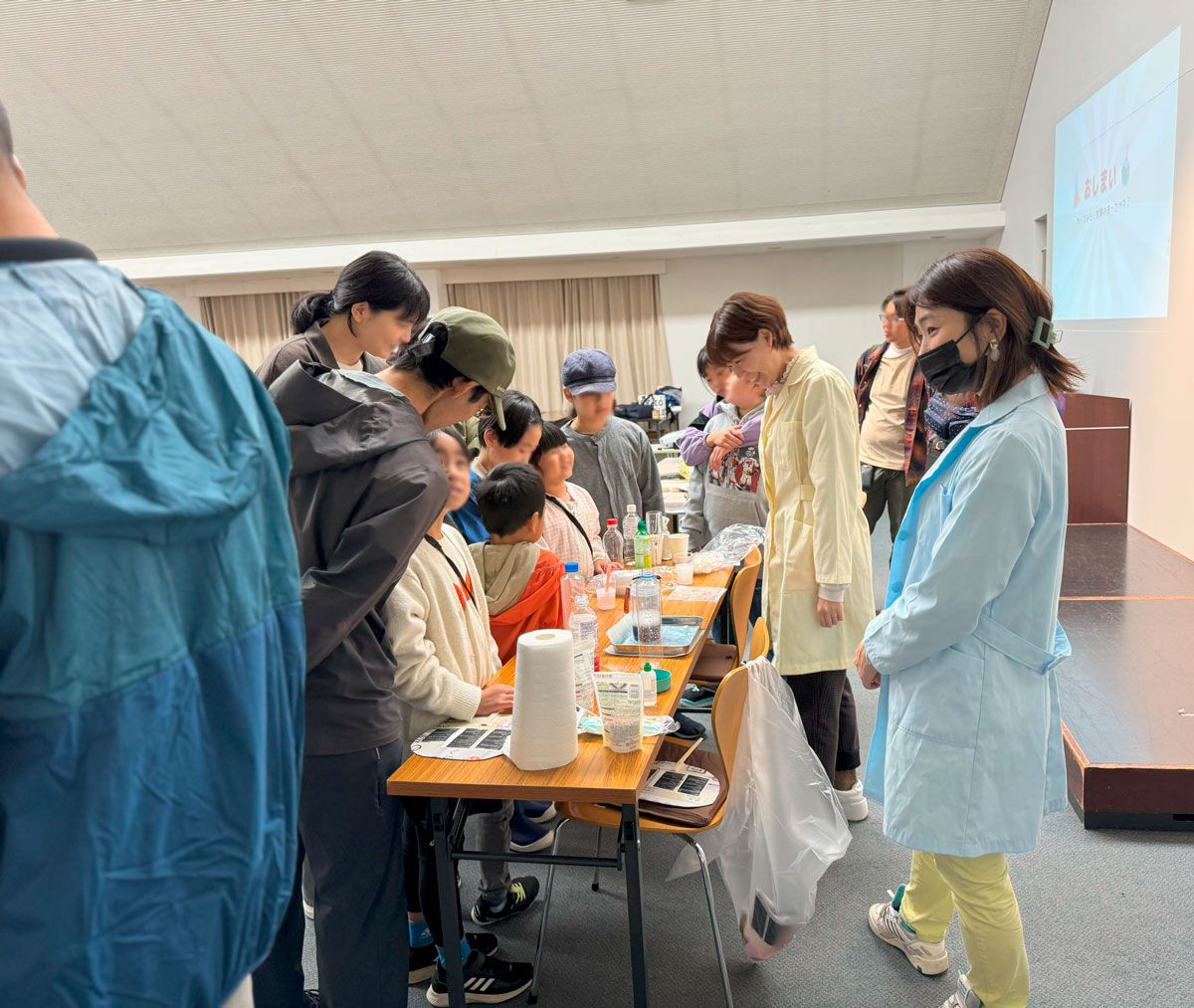

竿尾さん:私たちは宇都宮市周辺で、主に親子で参加できる実験教室やイベントを企画、開催しています。例えば、科学やアートをテーマにしたワークショップを定期的に開催しており、「3色のLEDで光るツリーを作ろう」や「踊るへびを作ろう」といった実験教室があります。さらに、子供たちの学びをサポートするために、出前実験や地域の子供向けイベントでのボランティア活動も行っています。設立メンバーの3人に、後から加わった武谷さんを含め4名が中心メンバーで、計10名で活動しています。スポットで地元の大学生や、我々の親世代の方が手伝ってくれることもあります。設立当初は、未就学児向けの実験教室を中心に活動していました。親子で一緒に参加できるプログラムを提供し、子供たちが科学に興味を持つきっかけを作ることを目指しました。また、親子で一緒に学ぶことで、親子の絆を深めることも大切にしていました。設立1年目のイベントの回数は3回か4回くらいでしたが、今では多いときは月に2,3回行うこともあります。

LEDを使って色の変わるツリーを作ろう

男女共同参画推進事業(子供の強みの見つけ方〜自分らしさこそ最強の武器〜)

——具体的なイベントの例を教えてください。

武谷さん:例えば、「みんなで花を咲かせよう」というイベントでは、アートとサイエンスを組み合わせたワークショップが行われ、子供たちが創造力を発揮できる場を提供しました。また、「ワクワク草木染教室」では、自然の素材を使った染色体験をしてもらいました。

草木染め教室

空気砲

——参加者からのフィードバックはいかがですか?

竿尾さん:Instagramに企画を投稿しているので、「インスタをフォローしました」とか「今後も参加したい」と言ってくださる方がいます。また、親子で親しむ時間が持てて良かったとか、子育て中のパパママが運営していることで親近感が湧くといった感想もいただいています。

——イベントの準備で工夫している点についても教えてください。

竿尾さん:企画から実際にイベントを行うまでの期間は1、2か月ですが、LINEやNotionを使ってメンバー同士で効率的にコミュニケーションを取り、準備を進めています。また、メンバーそれぞれの得意分野を生かし、役割分担をしています。

——具体的な役割分担について教えてください。

竿尾さん:私は他の団体との交渉や連携を担当しています。もう一人の中心メンバーはアプリケーションの導入やシステム化が得意で、業務を効率化するためのツールを導入しています。武谷さんは絵を描くのが得意で、挿絵やデザインを担当しています。また、研究職の経験を生かして、色が変わったり、食感が変わったりするなど、五感を使うことで子供が親しめる実験教室の内容を考案しています。さらに、海外にいるメンバーはデザインを学んでおり、ポスターやチラシのデザインを担当し、母親の目に留まるかわいいデザインを作ってくれています。

ラジオ出演(中央が竿尾さん)

——活動の苦労について教えてください。

武谷さん:メンバー全員が子育て中で、フルタイムで働いているため、イベントの準備の時間の確保が大変です。また設立当初、未就学児向けの実験教室を開催するために、地域の保育園や幼稚園に協力を依頼しましたが、認知不足だったこともありなかなか協力を得られず、参加者を集めるのが難しかったです。しかし、少しずつ口コミで広がり、参加者が増えていきました。一方、活動を続けるための資金調達も課題でした。しかし、市の助成金や子供ゆめ基金を利用して、材料費を補填し、低価格で活動を続けることができました。低価格とすることで、多くの親子が参加しやすいようにしています。

ペンの色分け・光の色分け実験

科学マジック

——活動の課題は他に何かありますか。

竿尾さん:メンバー全員は報酬をもらっているわけではなく、やりがいだけで活動している部分もあります。そのため、忙しい中で活動が義務のように感じられると、継続が難しくなる可能性があります。これが一つの課題だと感じています。また、今後も低価格で提供していくにはマネタイズが非常に重要だと考えています。例えば、お勉強要素の強い高価格帯の教室を年に何回か織り交ぜるとか、サポートしてくれる企業を集めるとかも検討していますが、まだ実現には至っていません。

——他の団体との共同でイベントを行うことはありますか?

竿尾さん:きょうだい児(※)は体験の機会が少ないと耳にしていたので、きょうだい児向けのボランティアをしている団体に連絡を取り、共同イベントを開催しました。その際、長年ボランティアを続けている方々のお話を聞くことができ、私たちも活動を続けることの大変さを改めて感じました。また、子供ゆめ基金を紹介してくださった団体は、地域活性化に取り組んでおり、私たちよりも規模が大きく、先駆的な活動をしています。そういった団体の運営方法や地域との関わり方を学ぶことができたのも大変有意義でした。

※きょうだい児(きょうだいじ):病気や障害を患う兄弟や姉妹がいる子どものこと。

きょうだい児イベント

活動で得られたこと

——特に印象に残っている活動は何ですか?

武谷さん:夏休みの自由研究企画が印象に残っています。親子で参加し、予想する、観察する、考察するという研究の思考プロセスを大事にしたプログラムを作りました。実験ノートも親子で一緒に作成し、一緒に手を動かしながら進めることで、子供たちが主体的に学ぶことができるようにしました。親も楽しみながら進めることで、親子の絆を深めることができました。

——参加者からの反応はいかがでしたか?

武谷さん:参加者からは「なんだか懐かしい」「親子で一緒に楽しめた」「研究の本質みたいなものを体験できた」といった好評の声をいただきました。また、この企画の内容を膨らませた自由研究で賞を取った子供もいました。

自由研究企画の水と油の実験(カップを持っているのが武谷さん)

——武谷さんご自身の感想はいかがでしたか?

武谷さん:賞を取った子から報告を受けたときは非常に嬉しかったです。というのも、追加の実験についてLINEで相談を受け、いろいろとアドバイスしたことで、研究の内容を深めることができたからです。こうしたサポートができるのも、地域密着の活動ならではの魅力だと感じました。とても濃いプログラムができたので達成感がありました。サイエンスコミュニケーションをうまくできたのではと感じました。

——これまでの活動を通じて得られたことはありますか?

竿尾さん:私はこれまで、一人で全てをやらなければならないと考えていました。しかし、仲間が集まることで、各自の得意分野を持ち寄りながら、やりたいことを少しずつ実現できるのだと感じました。これは私にとって大きな一歩です。また、こうした団体の活動を通じて、これまで出会うことのなかった素晴らしい方々と出会えることも、私にとって大きな財産です。そうした方々から影響を受け、努力しようと思えることも、私にとって非常に有益だと感じています。

武谷さん:本当にその通りです。キャリア戦略カレッジを私も受講しましたが、その中で、自分が本当に何をしたいのかを掘り起こすワークがありました。それを行ったときに、私は実は社会貢献をしたいという思いが強くあったことに気づきました。子供もできて、次世代に目が向くようになったことが大きいと思います。そこで、自分が社会に何を返せるのかと考えたときに、この活動が非常にフィットしました。ちょうどやりたいことができたというのもありますが、参加者から直接表情や声でフィードバックをもらえるので、非常にやりがいを感じています。

今後の展望

——今後の目標や夢について教えてください。

竿尾さん:我々の理念としては、機会を持てていない子供たちにも伝えていきたいという思いが強くあります。今はどちらかというと、もともと科学に興味を持っている子供たちに届けている側面が大きいかもしれませんが、親が連れてくるのが難しい子供たちが、学校訪問などでショーのような形で少しでも親しむ機会を提供できればと思っています。また、タイにいるメンバーは、現地で発達特性が強い子供向けに実験教室を開催しています。今後はオンラインでも、もっとワールドワイドに活動を広げていけたらいいなと考えています。

武谷さん:WAKU WAKUのタネは、科学を手段としてコミュニケーションの場を作ることを目指しています。しかし、結果的に子供も親もわくわくし、本当に心から童心に帰って楽しめる題材が科学だったと思います。そのため、科学は非常にフィットしていると感じています。これはとても良いことなので、これからも、お勉強ではなく、楽しめる、わくわくする体験を提供したいと考えています。大学時代に学んだ「科学を文化に」という言葉が好きで、科学が文化的なものになると良いなと思っています。少しずつ取り組んでいますが、デザインやアート的な要素も取り入れながら、しっかりと筋が通った科学のテーマを学べるようなものを提供したいと考えています。化学コミュニケーションの観点では、草の根的に、気軽にふっと気が向いたら参加できるハードルの低い場所を多く作ることは非常に大事だと思います。それを特別な一回の体験というよりは、何回も身近に体験できる場があることが重要だと感じます。WAKU WAKUのタネでも、リピートしてもらい、安心できるコミュニティになってほしいという思いがあります。実際にリピーターも多く、親しみのある場で活動を続けることが大事だと思っています。

タイでの実験教室

竿尾さん:イベントに参加してくれている子供たちが、もう少し大きくなったら、伝える側の立場になってほしいと思っています。科学を伝えることも大切ですが、恩送り(※)のように、自分が昔恩恵を受けたことを次の世代に繋いでいくことが増えると、世の中がもう少し温かくなるのではないかと思います。そういった恩送りの精神を受け継いでいけたら良いなと考えています。

※ 恩送り(おんおくり):誰かから受けた恩を、直接その人に返すのではなく、別の人に送ること。英語ではPay it forward.

——本日は貴重なお話をありがとうございました。

今回のインタビューを通じて、WAKU WAKUのタネの皆さんの情熱と行動力に感銘を受けました。特に、親子で科学を楽しむ場を提供し、子育ての孤独感を和らげるという取り組みが印象的でした。これの活動が、地域社会に科学の楽しさを広め、次世代を担う子供たちの育成の一助となることを心から願っています。これからもWAKU WAKUのタネの活動を応援し続けたいと思います。

受賞者紹介

WAKU WAKUのタネ

WAKU WAKUのタネは、2021年に設立されたボランティア団体で、子供たちの創造力と好奇心を育むことを目的としています。科学、技術、工学、芸術、数学(STEAM)の各分野で多様なアクティビティを提供し、親子で参加できるワークショップやイベントも多数開催しています。主な活動地域は栃木県宇都宮市周辺です。設立以来の様々な活動が評価され、2023年に「次世代の力大賞」審査員特別奨励賞、2024年に「化学コミュニケーション賞」審査員特別賞を受賞しました。

ウェブサイト: https://wakuwaku-no-tane.net/