化学系バーチャルシンポジウムの開拓と実践(Chem-Station 代表 山口 潤一郎 先生)

化学コミュニケーション賞2023受賞者インタビュー

2025年2月掲載

Chem-Station 代表

早稲田大学理工学術院 教授

山口 潤一郎 先生

2023年の化学コミュニケーション賞を受賞したChem-Station(ケムステ)代表の山口潤一郎先生に、受賞の背景や活動内容についてお話をお伺いしました。山口先生は、化学分野では初のオンラインバーチャルシンポジウムであるケムステVシンポの立ち上げ・運営をはじめ、YouTubeチャンネルでの講演録画の配信など多岐にわたる化学コミュニケーション活動を展開されています。今回のインタビューでは、受賞の経緯や活動をはじめた背景、取り組みの中での直面した課題、今後の展望、さらには化学コミュニケーションの現状と課題について詳しくお話を伺いました。

(インタビュー日:2025年1月10日)

化学コミュニケーション賞の受賞

——Chem-Station(ケムステ)としては、今回が2度目の化学コミュニケーション賞の受賞となりますが、再度応募した理由を教えてください。

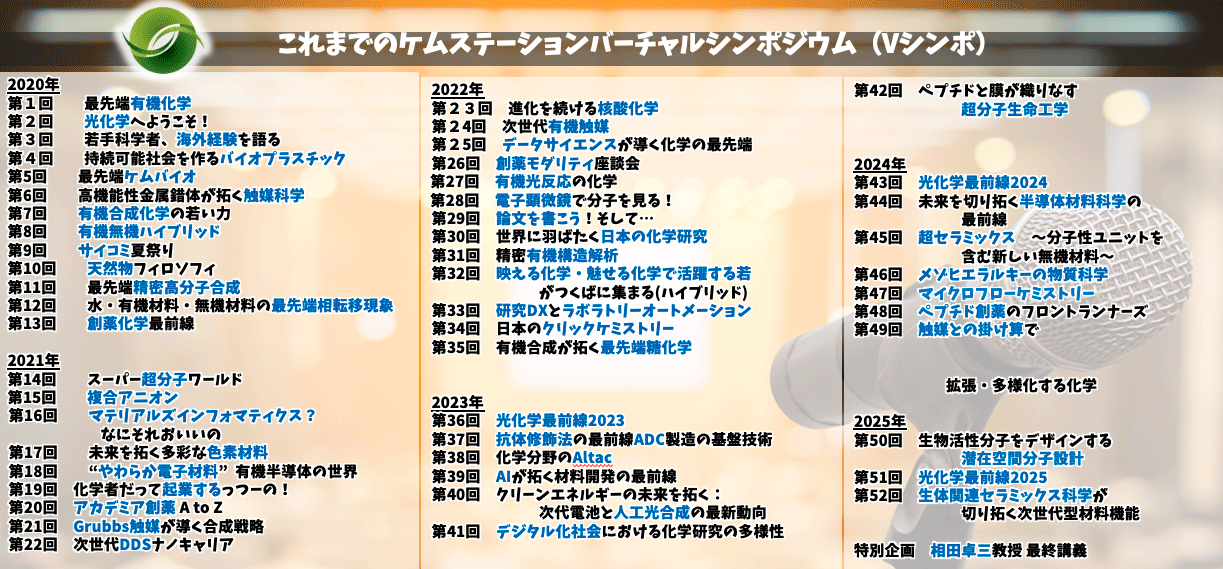

山口先生:2012年度に、「ウェブ上の化学情報をまとめる」という内容で1回目を受賞しました。しかし、コロナをきっかけに開始した、「ケムステVシンポを中心に化学の講演を配信する」という新たな活動が、改めて評価されるのではないかと考え、応募しました。

——今回の応募は山口先生が発案されたのでしょうか?

山口先生:はい、私が発案しました。共同受賞者の宮田潔志さんはQコロキウムという光化学のオンラインシンポジウム、生長幸之助さんはABC-InFOという生物化学やケミカルバイオロジーのオンラインシンポジウムを立ち上げており、この3つの取り組みを合わせて応募すれば、意義のある活動にまとまるのではないかと考えました。

ケムステVシンポ:https://www.chem-station.com/vsympo

Qコロキウム:https://q-colloquium.com/

ABC-InFO:https://abc-info.connpass.com/

——応募に際して特にアピールした点は何でしょうか?

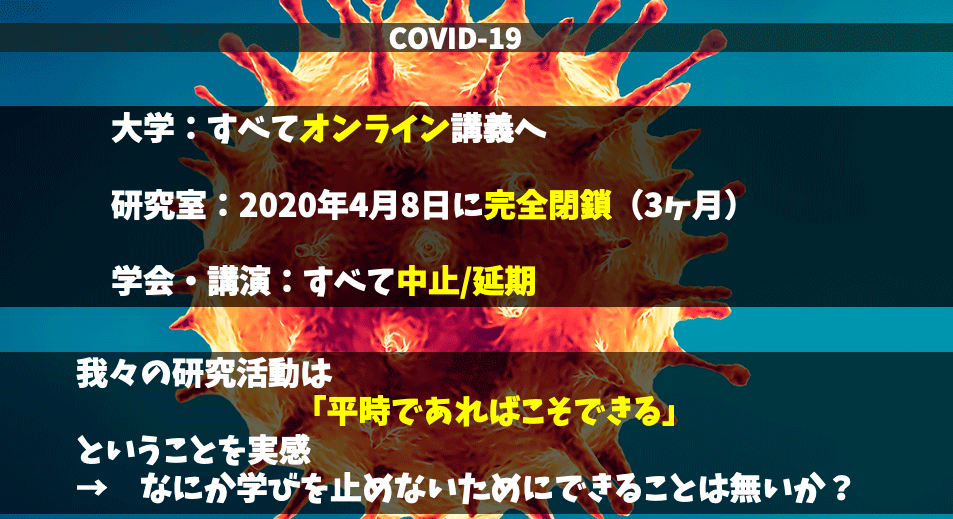

山口先生:「化学分野におけるオンラインのバーチャルシンポジウムを開催」という点が、日本でおそらく初めてだったことが大きなアピールポイントでした。さらに、コロナ禍で日本化学会春季年会などの学会が全て中止になり、化学の学びが止まってしまうのではないかという危機感から、緊急事態宣言後すぐにオンラインシンポジウムの開催に動き出したことも重要なポイントでした。実はバーチャルシンポジウムの構想自体は以前からありましたが、時間的なリソースが取れず、なかなか実現できていませんでした。コロナを機に、その必要性が一気に高まり、実行に移すことができました。

——受賞のお知らせを聞いたときの感想はいかがでしたか?

山口先生:一度受賞していることもあり、今回も受賞できるかどうか不安でしたが、受賞の知らせを聞いて非常に嬉しく思いました。特に、ケムステスタッフにとって大きな励みになったことが何よりも嬉しかったです。化学コミュニケーション賞を主催する日本化学連合に認められたことで、スタッフが自分たちの活動に誇りを持ち、より積極的に取り組むようになりました。私は研究業績に対する賞へのアピールにはあまり興味がありませんが、ケムステの活動を社会に広めることは積極的に取り組んでいます。こうした賞を受けることで、共に活動するスタッフが「社会から背中を押されている」と感じることが大切だと思います。

ケムステVシンポの立ち上げ

——ケムステVシンポの立ち上げのきっかけは、コロナ禍で多くの活動がストップしたことだと伺いました。第1回が2020年4月と非常に早い段階での開催でしたが、どのように準備を進めたのでしょうか?

山口先生:コロナ禍で研究室が閉鎖され、時間ができたため、私が中心となって進めました。実際に開催を決めてから本番までわずか約2週間しかなかったため、すぐに決断し、有機化学分野の知り合いの研究者に講演を依頼しました。実は以前から、ケムステ副代表の生長さんからYouTubeで化学情報を発信することを提案されていました。しかし、私は比較的慎重な性格であり、当時は「オンラインでの需要は少ない」と感じていたことに加え、それに取り掛かる時間もノウハウもありませんでした。ところが、オンラインでの学びの場が急務となったため、すぐに行動に移しました。

——立ち上げにあたって苦労した点は何でしょうか?

山口先生:すべてが初めての経験だったため、ライブ配信の一連の流れを確立するのに苦労しました。特に、どのプラットフォームを使うか、どのように運営するかを短期間で決定しなければなりませんでした。

——立ち上げにはどのようなツールを使用しましたか?

山口先生:継続性を重視し、無料で一般的なツールを活用しました。YouTubeをライブ配信に採用したのは、多くの人に馴染みがあり、操作が比較的簡単だったためです。参加登録ツールはconnpassを使用しました。無料で使いやすく、集客力があるのがメリットでした。また、運営マニュアルはGoogleドキュメントで作成し、スタッフ全員が共有・編集できるようにしました。

——第一回の参加者数はいかがでしたか?

山口先生:約2700人の方が参加しました。予想を遥かに超える反響で、改めてオンラインシンポジウム当時の需要の高さを実感しました。

——成功の要因は何だと思われますか?

山口先生:最大の要因は、コロナ禍で多くの研究者や学生が情報を求めていたことです。研究室の閉鎖や、講演会の中止により、学びの場が一気に失われたため、オンラインでの情報提供が非常に重要になりました。また、無料ツールを活用しつつ、スポンサーを確保できたことも成功の要因です。経済的に支援があったこと、継続的な運営が可能となりました。

——スポンサーの獲得はどのように行われたのですか?

山口先生:スポンサーは、東京化成工業株式会社、株式会社島津製作所、メルク株式会社の三社が中心です。時々、関東化学株式会社や味の素株式会社、MI-6株式会社などの企業からスポット的な支援を受けることもありますが、基本的にはこの三社にお願いしています。東京化成工業はケムステの立ち上げ当初からのスポンサーで、社長とも親しい関係にあり、相談しやすかったです。メルクも長年のスポンサーで、担当者との信頼関係があったため、すぐに話しを持ちかけることができました。島津製作所は以前から「ケムステと何か一緒にやりたい」と言ってくださっていたため、今回のプロジェクトを持ちかけたところすぐに賛同していただきました。

——スポンサーの交渉も、最初の2週間のうちに行われたのですか?

山口先生:そうですね。この三社ともフットワークが軽く、迅速に対応していただきました。やはり、逼迫した状況で迅速に動いたこと、ケムステが長年信頼を築いてきたことが、大きな決め手になったと思います。

——運営の予算はいかがですか?

山口先生:講演者には、無料で依頼することは避けたかったので、講演謝礼を出すための予算を確保しました。また運営者にも謝礼を出すことを前提に、予算を設定しています。スポンサーからの支援を活用しながら、持続可能な形で運営できるように工夫しています。

——今後の運営モデルについて、収益化の可能性は考えていますか?

山口先生:いいえ、ケムステとしては収益化を考えていません。ケムステ自体が黒字経営であり、その利益をスタッフに還元しています。また、機材の購入やハイブリッドイベント開催のための設備投資にも活用しています。収益化を目的とするのではなく、学術的な貢献を重視しながら、より良いコンテンツを提供していくことが最優先です。

ケムステVシンポの運営とYouTubeチャンネルの開設

——現在もケムステVシンポは1~2ヶ月に1回開催されていますが、準備期間はどのくらいでしょうか?

山口先生:初回はわずか2週間ほどで準備しましたが、現在はテーマを決め、講演者を選ぶのに時間をかけているため、企画から実施まで約2ヶ月かかっています。

——運営スタッフは固定メンバーですか?それともテーマごとに異なるのですか?

山口先生:ケムステスタッフのうち26人ほどが運営していますが、実際に担当しているのは数名のコアメンバーです。

——様々なテーマで開催されているのが印象的ですね。

山口先生:そうですね。最新の化学を紹介することがケムステVシンポの目的です。可能な限りさまざまな分野を取り上げることで、視聴者に幅広い知識を提供できるようにしています。また、ケムステVシンポを始めた当初は、講演時間は20分に設定しました。これは、講演のアーカイブが、リアルの講演に影響を与えないようにするためです。例えば、1時間や2時間の講演をオンラインで完全に視聴できてしまうと、それで満足し、リアルの講演が戻った時に影響が出る可能性がありました。そのため、短い時間で基本的な内容をざっくりと話していただき、続きはリアルの講演で深堀りするという枠組みを作りました。

——ケムステのYouTubeチャンネルはVシンポ立ち上げ時に作られたのですか?

山口先生:はい、2020年のケムステVシンポ立ち上げ時に開設しました。YouTubeチャンネルの開設が遅れたのは、そもそも誰が担当するのか、継続できるのかという課題があったからです。新たな企画は3年続けられるかを基準にしています。続けなければ意味がありません。ケムステの本体の運営も同様に継続性を重視しています。

ケムステチャンネル:https://www.youtube.com/@chemstationch

——YouTubeチャンネルのコンテンツ拡充の予定はありますか?

山口先生:現時点では、現行のスキームで進めています。実は、ケムステVシンポのアーカイブの編集を私が担当しているのですが、なかなか時間が取れず、新規動画の公開が遅れ気味です。

——先生ご自身で編集をされているのですか?

山口先生:はい。Final Cut Proを使って編集しています。コロナ禍に動画編集を学び、スキルを身につけましたが、これが意外と役に立っています。例えば、ケムステVシンポのイントロ動画も私が作成しました。ただ、講演録画の編集には時間がかかります。例えば、2時間の講演を編集する場合、フィラーをカットしたり、モザイクを入れたりする作業をしながら確認するため、最低でも4時間は必要です。

——研究の最前線でご活躍されている先生がご自身で動画編集までされているとは驚きです。編集を誰か誰かに依頼する予定はありますか?

山口先生:確かに自分で行う必要はないとも思っています。動画編集自体は難しくないので、できる人がいれば依頼したいですが、化学の分野ではできる人が少ないのが現状です。

バーチャルシンポジウムの連携について

——生長先生がABC-info、宮田先生がQコロキウムを主催されていますが、各バーチャルシンポジウムとの連携やシナジー効果はありますか?

山口先生:実はあまり連携はなく、別々に始めたため、それぞれが独立して運営しています。連携を取るとスポンサー獲得や宣伝の範囲が曖昧になるといった課題が生じるためです。ただし、合同で開催するケースもあります。例えば、「第51回ケムステVシンポ「光化学最前線2025」」に関してはQコロキウム、九大のQ-PITと共催で、ハイブリッド形式で運営しています。このようなコラボレーションは、テーマが特定の分野に絞られている場合、ケムステの集客力を活かして多くの人が集められるというメリットがあります。また、他のシンポジウムで単独開催された動画は、ケムステが購入してYouTubeチャンネルにアーカイブ化しています。

——ケムステで動画を購入するのですか?

山口先生:はい、ケムステが購入して、その対価で運営しています。スポンサーの規模が異なるため、動画をケムステで掲載する代わりに運営費を補填する形です。彼らはケムステのスタッフでもあるわけですから、各自の活動に影響がないように、対価を還元しつつ、ケムステに情報を集約しています。これにより、彼らのケムステでの活動も維持され、視聴者にとっても一元的に情報を得られるメリットがあります。

——なるほど。他の分野でも同様のオンラインバーチャルシンポジウムが行われているのでしょうか?

山口先生:少なくとも日本では、ここまで継続的かつ本格的に運営しているのは我々だけだと思います。

——応用物理や生物学に近い分野との連携、または海外の研究者を招く計画はありますか?

山口先生:ケムステVシンポではなく、「ケムステVプレミアレクチャー」という形式で海外の研究者を招いたことがあります。第4回では、宮田さんの研究室に滞在していた外国の研究者に講演してもらいました。

継続性と今後の展望

——ケムステVシンポの継続性と、今後の展望について教えてください。

山口先生:はい、少なくとも来年は継続する予定です。ただ、昨年から開催回数を減らしました。それまでは月に1回のペースでしたが、現在はスポンサーとの契約に基づき、年6回のペースで運営しています。このスキームは今後も維持する予定です。この回数を超えて開催する、自費運営となります。ただし、意欲的なスタッフが出てきた場合は、新しいスキームを構築することも考えています。

——新しいスキームとは何でしょうか?

山口先生:現在のケムステVシンポでは、毎回3〜4人の講演者がオンライン講演を行っています。さらに、オンラインとリアルのハイブリッド形式も採用しています。今後はこれらの既存の枠組みを超えた新しいコンテンツも、ケムステのYouTubeチャンネルで展開することを検討しています。ショート動画の制作に挑戦しましたが、手間がかかるため継続が難しいのが現状です。

——教育動画についてはいかがですか?

山口先生:そうですね。化学の基本的な内容は時代が変わっても色褪せないので、学術的な動画をアーカイブ化することは非常に重要です。一方で、ニュース性のある動画は時間が立つと陳腐化してしまう可能性があります。しかし、第一人者の講演は長期間にわたって価値があるため、基本的な化学のシリーズを作ることには意義があると考えています。ただし、実際に制作するとなると、難しい部分も多いですね。

化学コミュニケーションの課題

——日本における化学コミュニケーションの課題は何ですか?

山口先生:最大の課題は、化学コミュニケーションが職業として確立されていないことです。現在、この分野だけで生計を立てるのは非常に難しい状況です。大学教授になるためのキャリアパスは明確ですが、化学コミュニケーションで生計を立てるための道筋は存在しません。また、ロールモデルがほとんどいないことも問題です。

——ロールモデルがいないということですが、ジャーナリストやサイエンスライターとは違うのでしょうか?

山口先生:ある意味では似ていますが、サイエンスライターは幅広い分野を扱うのに対し、化学コミュニケーションは化学に特化しています。最近ではサイエンスコミュニケーターとして活動する人も増えています。例えば、日本科学未来館で働くサイエンスコミュニケーターもいますが、5年の任期制で、延長はできません。パーマネント職がないため、地位を確立する仕組みが必要です。

——そのためには、どのような取り組みが考えられますか?

山口先生:化学コミュニケーターが生計を立てられるような仕組みを作り、サポートしていくことが重要です。ケムステは、将来的に、化学コミュニケーションを支援するために資金を貯めています。しかし、法人化していないため、税金が多く取られ、資金が思うように溜まりません。法人化するとビジネスとしての収益化が求められるため、そのバランスが難しいところです。化学系の学協会が支援する体制を整えてくれれば良いのですが、現状ではその仕組みがありません。

——ちなみにアメリカではどのような状況でしょうか?

山口先生:アメリカ化学会(ACS)は強力な組織で、Chemical & Engineering Newsなどで化学のニュースを報道する記者がいます。しかし、日本化学会が同じことができるかというと、収益の問題があるので難しいのが現状です。仮に日本化学会がその役割を担えるなら、ケムステの存在意義はなくなるかもしれません。しかし、現状では日本にはケムステしかないのが課題ですね。

——最後に、化学コミュニケーションへの思いについて教えてください。

山口先生:私は化学が大好きで、その魅力を多くの人に伝えたいという情熱があります。ケムステを立ち上げたのが2000年で、今年で25年目、四半世紀になります。研究を始める前から続けている活動なので、ケムステを通じた化学コミュニケーションは私のライフワークです。

——本日はありがとうございました。

コロナ禍という困難な状況下で迅速にケムステVシンポを立ち上げ、学びの場を継続させた取り組みには深く感銘を受けました。初めての試みであるながら、わずか2週間という短期間で準備を整え、バーチャルシンポジウムの開催を成功させた手腕は、まさに卓越したものです。また、化学コミュニケーションに対する強い想いも伺うことができました。山口先生の情熱は、これからも多くの人々を化学の世界へと導き、化学コミュニケーションのさらなる発展に大きく貢献するものと確信しています。

受賞者紹介

山口 潤一郎(やまぐち じゅんいちろう)先生

2002年東京理科大学工学部卒業。2007年東京理科大学大学院工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)取得。2007年米国スクリプス研究所化学科博士研究員。2008年名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻化学系助教。2012年同専攻准教授。2016年早稲田大学理工学術院准教授。2018年同大学教授。現在に至る。2013年日本化学会進歩賞、2017年文部科学大臣表彰若手科学者賞、2024年Mukaiyama awardなど受賞。国内最大の化学ポータルサイト「Chem-Station(ケムステ)」の創始者でもあり、同サイトの運営に深く関わっている。

Chem-Stationウェブサイト: https://www.chem-station.com/