次の創薬研究のヒントが見つかる 天然物に特化したデータベース”天然物辞典”

天然物辞典ユーザーインタビュー

2017年7月掲載

千葉大学大学院薬学研究院 生体機能性分子研究室

教授 高山 廣光 先生

准教授 北島 満里子 先生

助教 小暮 紀行 先生

左から小暮先生、北島先生、高山先生

天然の植物に含まれるアルカロイド系化合物の分離や合成に取り組まれている千葉大学の生体機能性分子研究室の皆様に、Taylor & Francis Group / CRC Press 社の天然物辞典のご活用方法について伺いました。

創薬研究のスタートは、活性を持つ天然物の発見から

——高山先生のご研究内容について教えてください。

高山先生:天然物、特に植物からの創薬研究をメインテーマとして取り扱っています。この研究は、大きく分けて三つのステップで成り立っています。一つめは、天然に存在する化合物の中から、活性のある新しい物質を見つけること。例えば、抗腫瘍活性や鎮痛活性、脳機能改善作用などが具体例として挙げられます。二つめは、見つけた物質を自分たちで全合成すること。天然物から得られる化合物の量はわずかですが、自分たちで全合成ができるようになると、様々な活性の評価や構造活性相関の研究などに使うための量を確保することが可能になります。そして三つめは、これまでのステップで得た化合物を医薬化学研究に役立てる、つまり医薬品の候補化合物を創製することです。こうした一連の流れを包括的に行っている点は、我々の研究室の特徴の一つかなと考えています。

もう一つの大きな特徴としては、研究のターゲットとしている化合物を、アルカロイドに絞っているということが挙げられます。アルカロイド、つまり含窒素化合物には生物活性を持つものが多いため、こうした方針をとっています。正確な数字はわかりませんが、世の中で臨床的に使われている薬の70%以上は含窒素化合物であるとも言われています。

——具体的には、どのような天然物についてご研究されているのですか。

高山先生:鎮痛や疲労回復などの目的で伝統的に使われてきた植物をターゲットにして研究を行っています。例えば、タイやマレーシアにあるMitragyna speciosaという植物は、現地では疲労回復のためやアヘンの代用として、昔から噛んで使われていました。私たちがこの植物の葉について調べたところ、非常に強いモルヒネ様の鎮痛活性を持つインドールアルカロイドがわずかに含まれていることがわかったのです。この成分についてさらに調べるために、全合成を行い、量を確保して様々な実験を行ったところ、皮下投与によって効果を発揮するモルヒネとは異なり、経口摂取でも効果のあることがわかりました。1)

他にもいろいろなアルカロイドについて研究を進めています。例えば、Lycopodium属やHuperzia属植物に含まれるHuperzine Aは認知症改善作用を有していますので、より強力な作用をもつ化合物の発見を目指して、これら植物の成分探索や関連アルカロイドの全合成を行なっています。2)

もちろん、活性成分を発見するのは簡単なことではありません。一つの素材植物から、多いときは100ほどの成分が単離されますが、研究を進めるためには、そのひとつひとつについてスペクトルを測定し、構造を決めることが必要となります。こうしたときに、天然物辞典のデータベースが大いに活躍します。

Mitragyna speciosa

7-Hydroxymitragynine (Mitragyna speciosaに含まれるインドールアルカロイド)

Lycopodium serratum

Lycoposerramine-A (Lycopodium属植物から高山研究室で単離した新規化合物)

幅広い検索性が特徴の、天然物研究には必須のツール

——天然物辞典を導入されたきっかけを教えてください。

高山先生:まだ私が助教授だったころ、天然物の研究には必要だからと、当時の教授に1989年 Chapman & Hall社 (現Taylor & Francis Group / CRC Press 社の前身) 出版の辞典「Dictionary of Alkaloids」を購入していただいたのがきっかけです。その後、化学情報協会の方からこちらの辞書を含んだDVD版の天然物辞典を勧められ、それ以来使い続けています。今でもDictionary of Alkaloidsの書籍を眺めることはありますね。紙の本は必要としている情報以外にも様々な周辺情報が目に入りますから、次の研究のヒントを得ることができるのです。もちろん、検索性という点ではPC上で操作のできる天然物辞典が断然上ですね。

Chapman & Hall社出版の「Dictionary of Alkaloids」

——北島先生と小暮先生は、いつ頃から天然物辞典を使用されていますか。

北島先生:私は学部生のころからずっとこの研究室なので、4年生のころから使い続けています。

小暮先生:僕も北島先生と同じで、4年生のころから使っています。天然物辞典のない研究室にいたことはありません。もし、これから天然物辞典のない環境で研究をするとなると、かなり大変なのではないかと思います。

——具体的に、どのような場面で天然物辞典をお使いいただいていますか。

北島先生:研究対象の植物にはどのような成分が含まれているのか、あるいは同じ分類の植物にはどのようなものがあるか、あらかじめ天然物辞典のType of Organismで生物種を指定した検索をすることで、研究をスムーズに進めることができています。

小暮先生:植物から単離した化合物の構造を同定するためによく使っています。例えば、核磁気共鳴(NMR)で構造の一部までわかったら、作図ツールを使って部分構造検索を行うことで、候補として考えられる化合物にすぐたどり着くことができます。関連する文献が分かるので、そこで報告されているデータと見比べながら、目的の化合物の構造を決定することが多いです。他にも、植物名や分子量、特に分子量は数値の範囲を指定することも可能だったりと、30以上の検索の切り口がありますから、天然物の構造決定にはなくてはならないツールだと思います。

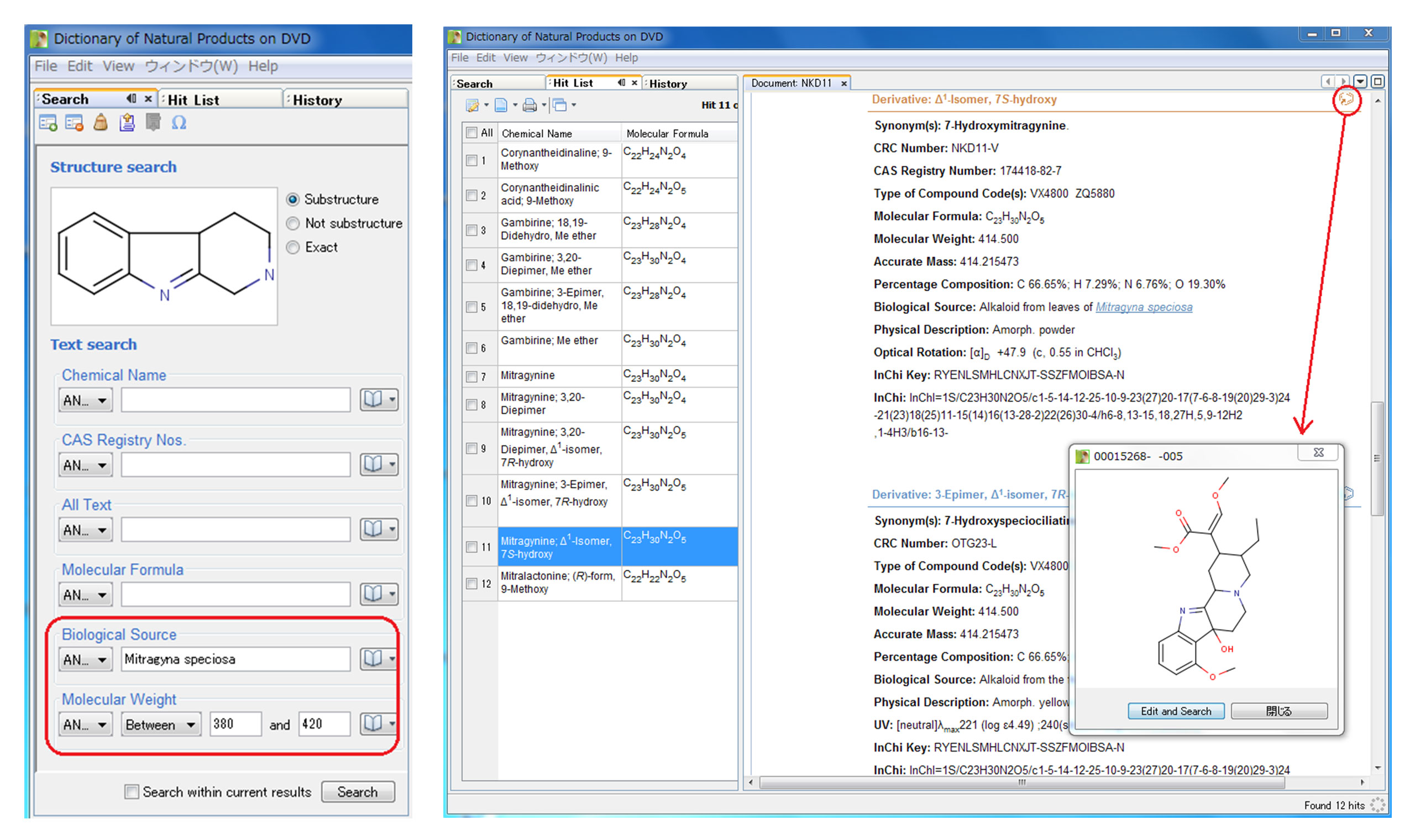

Dictionary of Natural Products on DVD-ROM

左図:検索初期画面

検索項目「Biological Source」(下から2段目) には「Mitragyna speciosa」を、検索項目「分子量」(一番下の段) には 380 - 420 を範囲指定で入力

右図:検索結果画面および7-Hydroxymitragynineのレコード

右上のベンゼン環のマークをクリックすると、構造式を表示させることが可能。誘導体と立体異性体も同時に閲覧可能

高山先生:すぐに化合物の顔が見えるのが天然物辞典の大きなメリットだと考えます。データベースは年2回更新されているそうですが、制作元で文献記載のデータを検証し、確からしい各種物性値を整理して収録してあるので使いやすいですね。外部リンクで「Catalogue of Life」にすぐ飛べるのも助かります。これを使って、同じ植物種にはどのようなものが存在するか、ある程度俯瞰した情報が得られますから、現在進めている研究だけではなく、次の研究のヒントを得ることもできます。

検索結果が天然物に特化しているのも、天然物を研究している人には大きな助けになるでしょう。他のデータベースだと、合成品なども結果に含まれるので検索結果が膨大になり確認が大変ですが、天然物辞典であれば、最初から天然物に絞り込んだ検索結果が得られます。また、他のデータベースには収録されていないデータが、天然物辞典に載っていることもあります。ただ、その逆の関係もありますので、他のデータベースとの併用は大切です。

天然物辞典なら、まだ誰も合成したことのない物質を探せる

——天然物辞典の使用を勧めたい分野の方はいらっしゃいますか。

高山先生:まずは私たちのように天然物を調べている方ですね。スムーズに研究を行うためには必須のツールであると言っていいでしょう。それから、反応開発について研究をされている方などは、新しい合成ターゲットを探すために天然物辞典を使われるのはいかがでしょうか。誰も合成したことのない物質をもし作ることができたら、それは新しい反応開発の大きなアピールポイントになるのではないかと考えます。

JAICI:本日はどうもありがとうございました。

ユーザー紹介

高山 廣光 (たかやま ひろみつ) 先生

長野県生まれ。 1982年 千葉大学大学院薬学研究科博士後期課程修了。 薬学博士。 1982年~84年 Alexander von Humboldt財団博士研究員(ドイツ・ハノーバー大学)。 1984 年富山医科薬科大学薬学部助手。 1986年 千葉大学薬学部助手。 1994年 千葉大学薬学部助教授。2004年~ 千葉大学大学院薬学研究院教授。 2014、15年度千葉大学大学院薬学研究院長・学部長。 現在に至る。

日本薬学会佐藤記念国内賞、日本薬学会学術振興賞、日本生薬学会賞など受賞。

北島 満里子 (きたじま まりこ) 先生

1986年 千葉大学薬学部総合薬品科学科卒業。 千葉大学薬学部教務職員。 1993年 博士(薬学)取得。 1994年 千葉大学薬学部助手。 2004年 千葉大学大学院薬学研究院講師。 2005年 千葉大学大学院薬学研究院准教授。 現在に至る。

日本生薬学会学術奨励賞、日本生薬学会学術貢献賞受賞。

小暮 紀行 (こぐれ のりゆき) 先生

2002年 千葉大学薬学部総合薬品科学科卒業。 2004年千葉大学大学院医学薬学府修士課程修了。 2004年 千葉大学大学院医学薬学府博士課程中退後、千葉大学大学院薬学研究院助手。 2007年 同助教。 2008年 博士(薬学)取得。 2010年8月~10月 アメリカ・スクリプス研究所へ留学(D. L. Boger教授)。 現在に至る。

日本薬学会生薬天然物部会奨励研究、日本生薬学会学術奨励賞受賞。

化学情報協会では Taylor & Francis Group / CRC Press 社の天然物辞典シリーズを扱っております。製作元で整理済みの各種物性値が収録されています。また、合成方法を含む文献情報も収録されています。各種物性値の範囲指定検索や CAS Registry Number®、生理活性、生物起源などのテキスト情報による検索、部分構造検索などを組み合わせることで、目的の化合物を探し出すことができます。