CAS SciFinder®が支える超分子化学を基盤とした機能性分子の創製

CAS SciFinder (サイファインダー) ユーザーインタビュー

2025年4月掲載

鳥取大学 工学部化学バイオ系学科 有機材料化学研究室

講師 赤松 允顕 先生

(現在:京都大学 生存圏研究所 生物機能材料分野 准教授)

学士4年 出水 大稀 さん

有機材料化学研究室の集合写真。赤松先生(後列左から3番目)、出水さん(前列左から1番目)

超分子化学とコロイド・界面化学を基軸に光に応答する分子集合体の構築に挑み、2024年にJAICI(ジャイシ)賞を受賞された鳥取大学の赤松先生と赤松先生のもとで卒業研究に取り組む出水さんに、研究の内容とCAS SciFinder®の活用方法について伺いました。

分子同士が集まり新たな機能を発揮する超分子化学に惹かれて

——2024年の一般社団法人色材協会JAICI賞の受賞おめでとうございます。受賞の反響はありましたか?

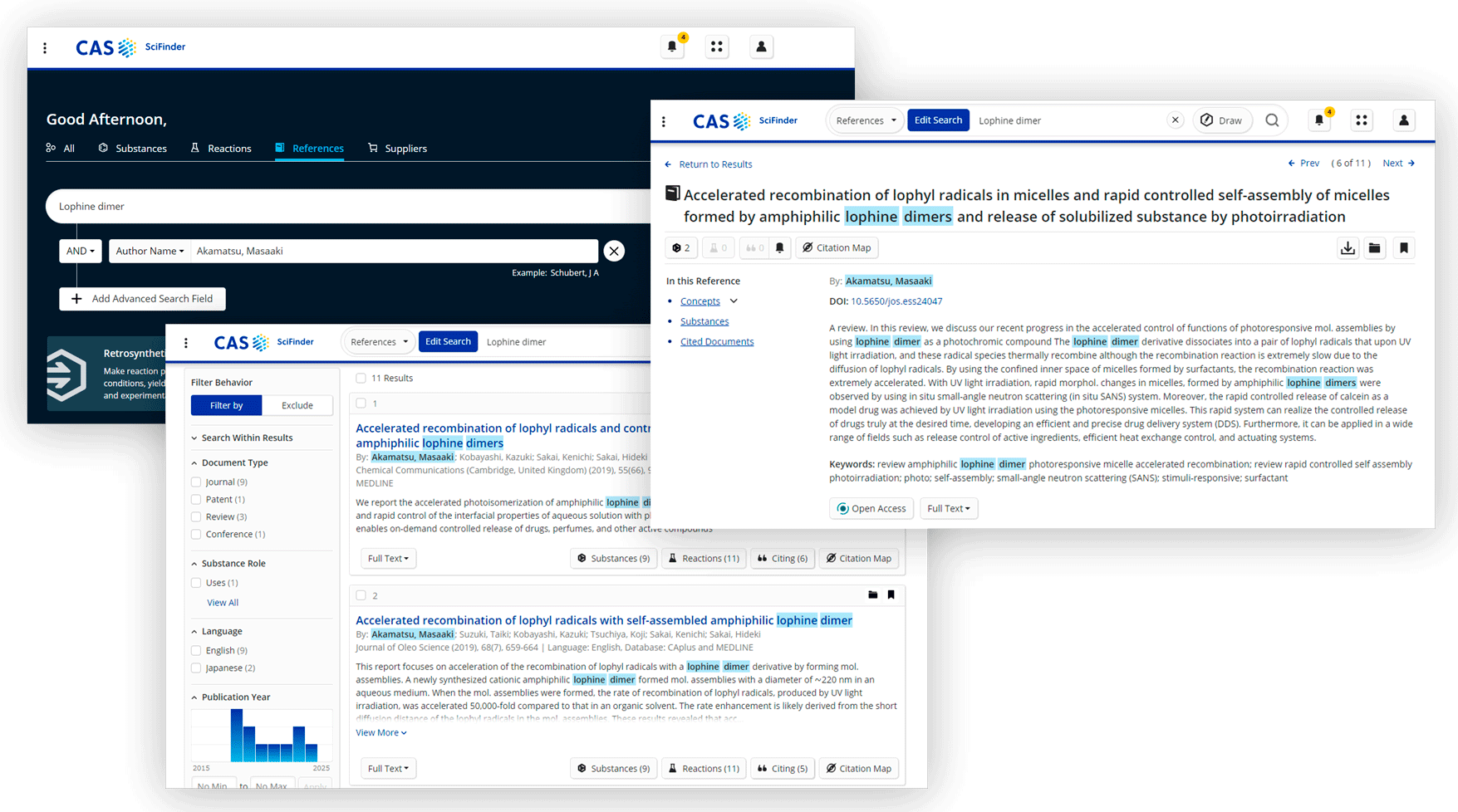

赤松先生:大きな反響がありました。色材協会の研究発表会でJAICIの若手研究者向けの賞があると知って、学生の頃から傍らにCAS SciFinderがあり迷わず応募したのですが、受賞について大学の様々な部門のホームページに掲載されたことで、学内外の方々からお祝いの言葉をたくさんいただきました。JAICI賞は最近創設されたばかりで認知度はまだそれほど高くないことから、この賞について周囲に説明する機会もあり、多くの方とコミュニケーションを取れるようになり良かったです。

2024年度色材研究発表会にてJAICI賞授賞式の様子

JAICI賞受賞講演の様子

——受賞に至るまでどのような研究をされてきたのですか。

赤松先生:学生の頃から私は、超分子化学への関心を強く持っていました。超分子は、複数の分子が集合してあたかも助け合うように1分子では成し得ない機能を発揮するところが面白く、興味が尽きません。学生時代は、東京理科大学の界面化学やものづくりを行っている阿部・酒井研究室に所属しながら、連携大学院の制度を利用して、つくばにある物質・材料研究機構の超分子グループに所属して過ごしました。そこでの6年間の研究をもとに博士号を取得しました。その後、スイスのジュネーブ大学で博士研究員として、アニオン–π相互作用と呼ばれる分子間の相互作用を利用した有機分子触媒について研究しました。2017年からは、母校の酒井研究室の助教として、今回のJAICI賞の受賞にもつながる光に応答する分子集合体の研究に携わるようになりました。これまでの研究で、色素に機能性の官能基を有機合成的に付加することで、分子集合体の性質に影響するような様々な機能性分子を作り出しました。例えば、発光性の化学センサーや蛍光プローブ、超分子触媒、先に述べた光に応答する界面活性剤、そして陰イオンを捕捉するアニオンレセプターなどの機能性分子を合成してきましたが、どれもCAS SciFinderがなければ開発できなかったと思います。

光応答性分子集合体を形成する機能性両親媒性分子の開発

——赤松先生の現在の研究テーマについて教えてください。

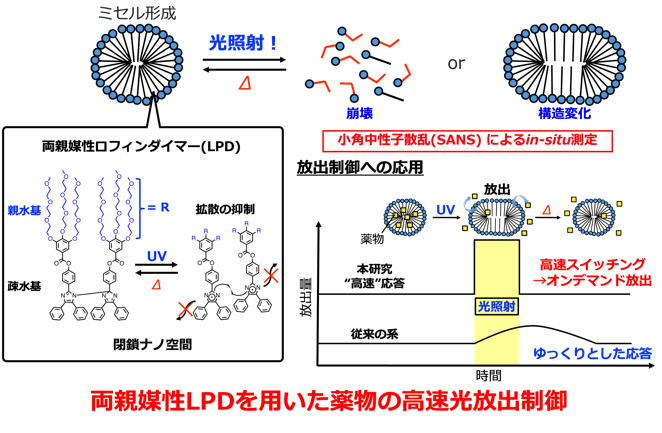

赤松先生:2022年から鳥取大学に移り、大きく分けると3つのテーマで研究しています。1つ目は、今回、賞をいただいたテーマでもある光応答性分子システムの開発です。分子集合能を持つ界面活性剤と、光に応答する性質を持つ分子とを組み合わせることで、界面活性剤が形成するミセルという分子集合体構造を光によって変化させ、ミセル内の物質を放出することを目指しています。光応答性界面活性剤の報告は多くありますが、私が特に力を入れているのは、光に高速に応答できるようにすることで、ロフィンダイマーと呼ばれるフォトクロミック分子に着目しています。ロフィンダイマーに非イオン性親水基を複数導入した両親媒性ロフィンダイマーの分子集合体の構造は、興味深いことに、光照射で完全に壊れるのではなく、球形から楕円形に伸長することがわかりました。また、光照射をやめると収縮して球形に戻り、この伸長・収縮は非常に短時間で起こることもわかりました。この系によるミセル内の物質の放出制御が少しずつ形になってきたところで「両親媒性ロフィンダイマーを用いた高速光応答性分子集合体の構築とその応用」についてJAICI賞をいただきました。将来的には、薬剤を内包したミセルを投与して、光照射により目的の場所とタイミングで薬剤を放出するような、オンデマンドな薬剤送達システムへ応用できればと期待しています。1), 2)

1) Akamatsu, M.*; Kobayashi, K.; Sakai, K.; Sakai, H. Accelerated recombination of lophyl radicals and control of the surface tension with amphiphilic lophine dimers. Chem. Commun. 2019, 55, 9769–9772. Selected as outside back cover

https://doi.org/10.1039/C9CC04579A

2) Akamatsu, M.*; Kobayashi, K.; Iwase, H.; Sakaguchi, Y.; Tanaka, R.; Sakai, K.; Sakai, H. Rapid controlled release by photo‐irradiation using morphological changes in micelles formed by amphiphilic lophine dimers. Sci. Rep. 2021, 11, 10754 (1–9).

https://doi.org/10.1038/s41598-021-90097-7

界面物性の高速光スイッチング概念図

2つ目は、分子間力を駆動力とした分子認識についての研究で、この領域は超分子化学の花形の1つと言えます。例えば、イオンと結合した分子集合体に何らかの刺激を加えることでイオンを解離できます。このような技術は、水中の有害なイオンを捕捉して分離濃縮するといった水質浄化などへの応用が期待されています。

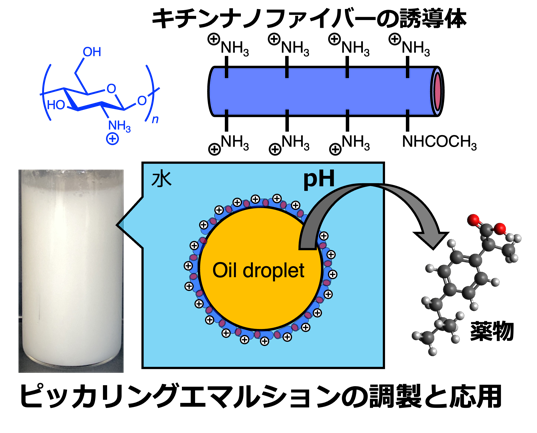

3つ目は、天然由来原料を利用した新たな材料創製です。鳥取県はベニズワイガニの水揚げ量が多いことで有名ですが、その分、食品加工後にカニの殼が大量に発生します。当時の研究室教授の伊福伸介先生が、殻の主成分である多糖類のキチンに着目し、殻からキチンナノファイバーという極細繊維の抽出方法を確立しました。現在、私たちはキチンナノファイバーを化学修飾して、新しい機能を持った界面制御剤として使えないか研究しています。3)

3) Yanagi, E.; Akamatsu, M.*; Suezawa, T.; Kaminaka, H.; Izawa, H.; Ifuku, S.* Preparation of oil-in-water type Pickering emulsions stabilized by partially deacetylated nanochitin and pH-triggered drug release. Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp. 2024, 700, 134843.

https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2024.134843

キチンナノファイバーを使った界面制御とその応用

CAS SciFinderを相談相手にして研究のアイデアを形に

——研究室ではCAS SciFinderをどのように使っていますか。

出水さん:私は、両親媒性ロフィンダイマーを用いた光応答性分子システムに関する研究テーマに取り組んでいますが、研究室に配属された当初は、あまりCAS SciFinderを使っていませんでした。しかし、研究を進めるにつれ利用する機会が増えています。次にどんな化合物を合成しようかと考える場面で使っています。

赤松先生:出水さんの言うとおり、CAS SciFinderは機能性分子を一つ一つ設計して合成するときに欠かせないツールです。報告されている反応を手がかりにつなげたい官能基に着目して化学反応検索をかけ、「この順番で合成すれば目的の化合物にたどりつけるぞ」と道筋をつけています。

出水さん:道筋をつけて化合物を合成したところ、予想どおりの性能が得られないこともあります。こればかりは手を動かしてみないとわからないところで、面白いと感じるところでもあります。

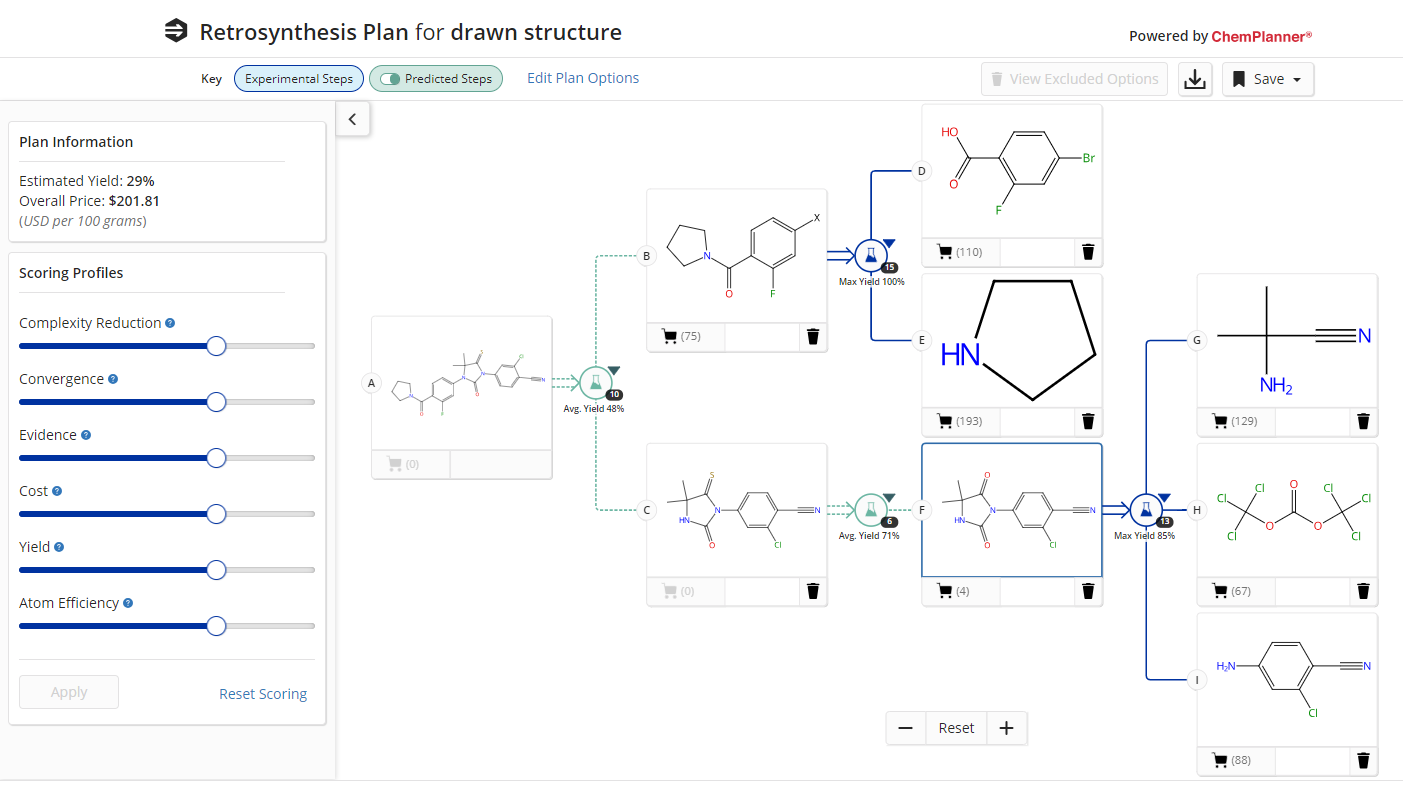

赤松先生:化学反応検索は、4年生の卒業論文テーマを考えるときにも重宝していて、まず、反応検索で新しい分子を作る反応を調べるところをスタートにしています。ほかに最近便利だと感じているのは、⽬的物質を合成する経路を⾃動で解析する逆合成解析機能(CAS Retrosynthesis)です。これは出水さんとのディスカッションから知った使い方です。このように新しい機能の使い方は、逆に学生から教えてもらうこともありますね。このほかに、実験物性値や計算物性値を知りたいときは物性情報、試薬を購入するときは試薬化成品情報を活用しています。

逆合成解析機能の紹介

出水さん:そういえば私も最近、SMILES形式やInChI形式の化学式表記やCAS 登録番号 (CAS RN®)をCAS SciFinderの作図画面に貼り付ければワンクリックで構造式に変換できると知りました。化学反応検索などの検索のために、複雑な構造式を書くのは骨が折れますが、私は、自分のパソコンに描画アプリケーションで作成した化学構造式を保存しています。これをSMILES形式やInChI形式で出力すれば、CAS SciFinder上で一瞬で構造式を書くことできて便利ですね。

——CAS SciFinderには様々な機能・コンテンツがありますが、CAS SciFinderを使い始める学生さんにどのように指導していますか。

赤松先生:しっかり使いこなしてもらうためには、4年生にはまず講習会をするのがいいと考えています。そのうえで、自分で手を動かして分子を作るときの相談相手としてCAS SciFinderを利用してみてほしいので、学生さんが困っていたら、解決の糸口を自分で見つけられるようになることを期待して「CAS SciFinderで調べてみたら?」と声をかけています。私自身も学生時代から、新しい分子を合成して集合させることで、これまでにない優れた機能を創出したいというアイデアをたくさんストックしてきました。今そのアイデアを、CAS SciFinderと相談しながら少しずつ実現させています。

CAS SciFinder での文献検索の例

——CAS SciFinderへのご意見をお聞かせください。

赤松先生:今までは主に合成した低分子の組織化について研究してきましたが、最近は、高分子も合成するようになり、分子の大きさの違いなども含めて新しい材料を合成していこうと考えているところです。そのため、CAS SciFinderの活用の幅を広げようと試みています。ただ、高分子系の検索や機能についてあまりよく知らないので、教えてもらいたいことがたくさんあります。CAS SciFinderのまだ知らない新しい機能を使いこなせるよう、JAICIのウェビナー講習会への参加やYouTubeのJAICIチャンネルを視聴したいです。また、他のユーザーの使い方やテクニックを知ることができれば面白いですね。ユーザー同士が交流するイベントなどにも参加してみたいと思います。

YouTubeのJAICIチャンネル

——本日は、貴重なお話をありがとうございました。

ユーザー紹介

赤松 允顕(あかまつ まさあき)先生

2015年 東京理科大学大学院 理工学研究科 工業化学専攻 博士後期課程修了。2015年 東京理科大学 理工学部 奨励研究員、2015年 スイス・ジュネーブ大学 有機化学科 博士研究員、2017年 東京理科大学 理工学部 先端化学科 嘱託助教、2022年 同大学嘱託特別講師を経て、2022年 鳥取大学 工学部 化学バイオ系学科 講師に着任。2025年4月より京都大学 生存圏研究所 准教授に着任し、現在に至る。2022年日本油化学会進歩賞、2023年日本材料学会中国支部奨励賞、2024年日本化学会コロイドおよび界面化学部会科学奨励賞、色材協会JAICI賞などの受賞歴あり。

CAS SciFinder (サイファインダー) は、研究者が必要とする科学情報を、高度な検索エンジンとシンプルで使いやすいインターフェースより、最短ステップでご提供する検索ツールです。論文・特許に加えて、世界中の化学物質および化学反応情報を網羅的に検索できます。