着色料の話

コラムでは、CAS SciFinder のユーザーの方を対象に、検索に関するお役立ち情報や、ちょっとした豆知識を提供します。本稿では食品に使われる着色料 (食紅) についてです。

食紅の思い出

実家の母は、お料理やお菓子作りが得意で、よくある調味料とともにキッチンには常に食紅やサフランもありました。お正月には、梅花玉子、栗きんとん、錦糸卵、紅白なますなど、鮮やかな赤や黄金色がおせち料理を彩り、それらを見るのが楽しみでした。

しかし、今日ではこの「着色料」が人体の健康安全性や環境への影響など、さまざまな議論を巻き起こしています。

食紅の歴史

食紅の利用は古代にまで遡ります。古代エジプトでは、植物や鉱物から抽出した自然の色素を食品や装飾に用いていたようです。古くから使用されている赤い食用の色素には、以下のものがあります。

- ベニバナ

- コチニール

- ベニコウジ

ベニバナ色素

日本では、ベニバナから得られる赤色の色素が古くから用いられていました。

ベニバナ (紅花) は 飛鳥時代に大陸から日本に伝わったとされ、平安時代には主に化粧品としてベニバナから抽出した赤色の色素が使われていたそうです。この時代、紅花から作られた韓紅(からくれない)は、高位の貴族や皇族のみが使用を許されていた特別な色でした 。

小倉百人一首でも詠われた鮮やかで濃い紅色

「からくれない」で連想されるのは、小倉百人一首にも収録されている在原業平朝臣の和歌ですよね。

「ちはやぶる神代も聞かず竜田川 からくれなゐに水くくるとは」

「からくれなゐ」とは、韓紅 (からくれない)、つまり紅色のこと。中国から伝わったため、「唐紅(からくれない)」とも呼ばれています 。

澤田半右衛門

江戸時代後期には、澤田半右衛門 (伊勢屋半右衛門) が高品質の紅を製造する技術を確立しました。当時から最上川流域で作られた紅花は良質であるともてはやされており、澤田半右衛門は最上紅花の紅餅を使って、品質のよい紅を江戸で製造することに成功したそうです。化粧紅以外に、食紅や絵具、染料の紅も製造するようになりました。

日本では、ひな祭りの菱餅や紅白餅など昔からお祝い事や、年中行事の際に食品を赤く染める習わしがあり、食紅はそのような特別な場面で必要なものだったのです。

赤の正体 カルタミン

ベニバナ (Carthamus tinctorius)は、キク科ベニバナ属の一年草で、山形県の県花になっています。海外ではアメリカやメキシコなどが主な産地です。

「無数の細い花びらを持つ黄色の小菊」といった印象でしょうか。元々黄色い花なのですが、受粉が完了すると赤く染まるため、紅花畑を見ると黄色の花だけでなく、中に赤色の花が交ざっています。紅を採取する場合、花が黄色から赤色に変化してから摘み取ることから、末摘花とも言われています。

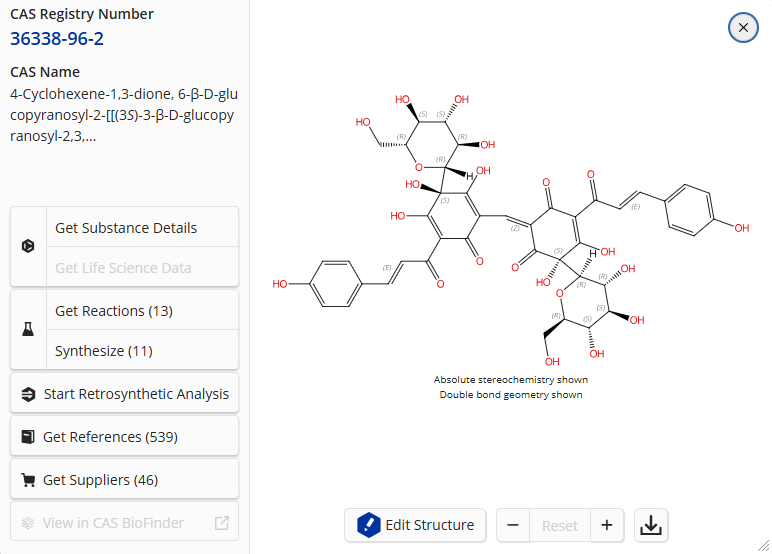

ベニバナの赤色の色素はカルタミン (carthamin: CAS RN® 36338-96-2) と呼ばれる水に溶けにくい配糖体型色素で、二つのカルコンで構成されており、共役結合により紅色を発色します。

このカルタミンこそが、ベニバナの赤が古来から重用されている主因です。染料として使用したときに、しっかりと繊維の分子と結合して色落ちせず、食品であれば、お菓子や飲料をきれいな赤やピンクに色付けすることができます。

もちろん、ベニバナから黄色素を抽出することもできます。黄色素の主成分は safflomin で、水で容易に抽出でき、安価なので袋菓子のキャンディーやグミの成分表でも日常的によく目にする着色料です。

コチニール色素

食品の成分表に「コチニール」や「カルミン酸」と書いてあったら、コチニールカイガラムシ (エンジムシ; Dactylopius coccus Costa) という虫から採れる色素を赤色の着色料として使用しているものです。

メキシコ原産とされ、アステカ人やメキシコにおいて 10世紀頃から飼育されていた記録があるようで、それがいつしか食品に用いられるようになりました。

日頃は、カニカマ、蒲鉾の成分表で見かけることが多いと思っています。

虫の血

昆虫にも血があります。血リンパと呼ばれ、一般的には淡い黄色や緑色が多いそうです。きっと、ヘモグロビンがないのでしょう。

ところで、ウチワサボテンに生息するコチニールカイガラムシのメスには羽もなく、サボテンにくっついて移動しないため、外敵から身を守るためにワックス状の白いコーティングを分泌し、カルミン酸を合成しています。このカルミン酸が赤色なので、コチニールカイガラムシの血リンパは、きっと人間の血と同じように赤色なんだろうと想像しています。

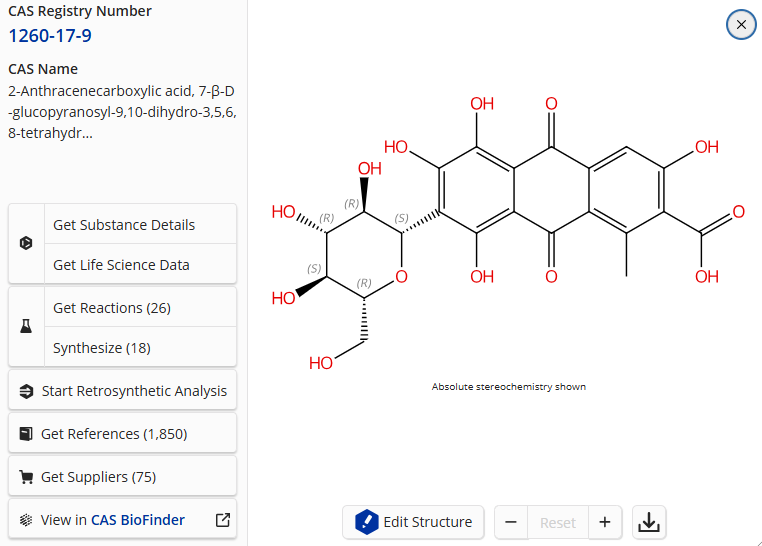

ともあれ、コチニールカイガラムシから作られる赤い色素がコチニール (カルミン酸:Carminic Acid:CAS RN® 1260-17-9) です。

ベニコウジ色素

紅麹は、米にベニコウジ菌を入れて、発酵させた米麹のことです。ベニコウジ菌は発酵すると赤い色素を生成し、その色素は昔から赤色の着色料として使われています。

ベニコウジ色素は、紅麹菌の培養液から抽出して得られた色素を主成分としたものが多く、練り製品、調味料、飲料など様々な製品で使われています。ちなみに近所の 100 円ショップの製菓コーナーで販売されていた食紅もベニコウジ色素でした。

ベニコウジカビ属糸状菌(Monascus pilosus および Monascus purpureus) の培養液から得られる色素なので、ベニコウジ色素ではなく、モナスカス色素と記載されている製品もあります。

タール系色素

19 世紀なるとタール系色素が開発され、色の鮮やかさ、色伸びのよさなどから利便性が評価され、利用が広まりました。

日本で食品に使用が認められている合成色素は 12 種類で、内 7 種が赤系です (*1)。成分表に「赤3」とか「赤色 102 号」のように色名と数字が標記されているのが、タール系の着色料ですね。

米国では 9 種類の合成着色料が食品用に承認されていましたが、2025 年1月に FDA が赤色 3 号の使用禁止を発表 (*2)。

4 月にはすべての石油由来の着色料の食品利用を 2026 年末までに前倒しして段階的に廃止することが発表されています。

赤色 3 号 (エリスロシン) については、以前からラットの発がん性試験結果により安全性が危惧されていました。日本の消費者庁は食品添加物としての使用の範囲では安全上の懸念はない、としていますが、FDA の発表を受け、2025 年 4 月 21 日付けで 赤色 3 号を含む食品に関して、自主点検の実施を事業者に要請しました。(*3)(*4)

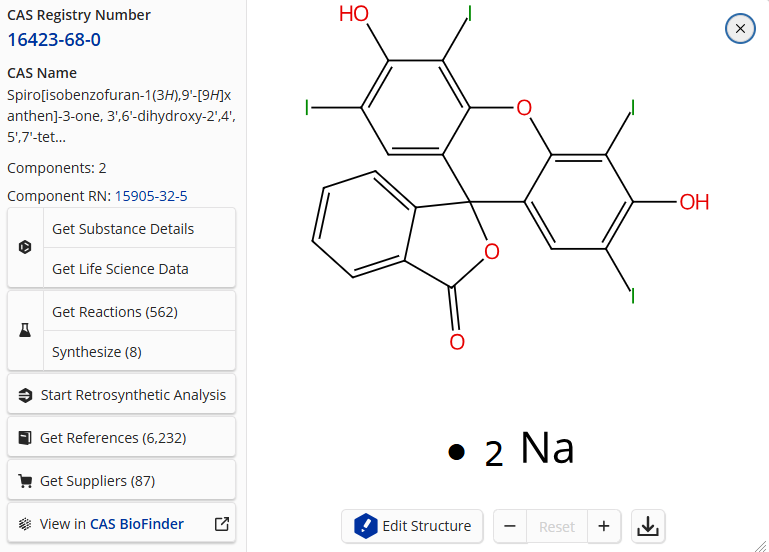

エリスロシン (erythrosine:CAS RN® 16423-68-0)

エリスロシンの CAS 登録番号 (CAS RN®) は 16423-68-0 です。合成着色料というと、アゾ基を持つイメージですが、アゾ基を持たない色素なんですね。

CAS SciFinder で表示すると下図のようなナトリウム塩で登録されています。分子式は C20H8I4O5.2Na です。

これは CAS REGISTRY の分子式表記ルールのポイントですから、しっかり覚えておきましょう。

ヘテロ原子 (O、S、Se、Te、N、P、As) に結合した水素が金属に置換されて生成された塩は、遊離の酸と金属との多成分物質として表す

Na を外した Erythrosine acid にも CAS RN® はついており、これは Component RN の項目を見ると 15905-32-5 であることが分かります。

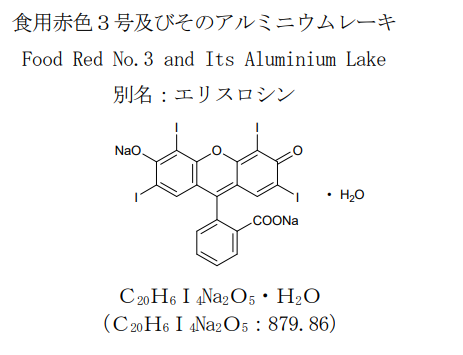

ちなみに消費者庁が掲載している食用タール色素 (*1) には、水和物形で記載されています。

*1) 消費者庁 食用タール色素 (https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives/analysis/assets/001133925.pdf)

*2) U.S. Food&Drug News January 15,2025 (https://www.fda.gov/food/hfp-constituent-updates/fda-revoke-authorization-use-red-no-3-food-and-ingested-drugs)

*3) 消費者庁 食用赤色3号のQ&A (https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives/qa_erythrosine)

*4) 厚生労働省 赤色3号を含有する内用医薬品等に関する自主点検について (https://www.mhlw.go.jp/content/001477968.pdf)

おわりに

日本では 2020 年の食品表示基準改正により、食品添加物の表示において「人工」や「合成」といった用語の使用が禁止されました。これは、消費者が「人工」「合成」といった言葉に不安を感じ、食品添加物を避ける傾向があることを踏まえ、食品添加物の安全性に関する誤解を解消し、消費者の誤認を防止することを目的としています。

個人的に、この食品表示基準改正はとても良いことだと思いました。何でも自然由来のものは「良い」もので人工素材は「悪い」と安易に述べられる風潮があるからです。自然界に存在する植物、動物、鉱物の中にも、食物として人間が食べた場合に、人体に悪影響がある物質は多数存在します。

着色料も同じです。

色素としての通常使用であれば大量に摂取することを想定しませんが、長期間に渡って高濃度の着色料を摂取した場合は、健康に影響を及ぼす可能性があることも考えられます。また、色素の抽出方法が問題になる場合もあります。色素の原料が天然の素材であっても、色素を抽出する生産プロセスで、人体への影響がある化学物質や、環境への負荷が高い工程を伴うなら、一概に「良い」と言えません。

スーパーなどで日常的に販売されている食紅を見てみたら、食用赤色102号と書いてありました。タール色素のニューコクシンです。赤色 3 号 (エリスロシン) や、紅麹色素もあります。

皆さんは、食品の成分表示をよく見るほうですか?

・ ・ ・ ・ ・ ・

この記事は CAS SciFinder の検索方法の提供ではありません。CAS SciFinder を使った情報検索の参考になるような収録データに関する情報や、ちょっとした関連知識を提供する記事です。CAS SciFinder の検索方法や操作については以下のページをご覧ください。

CAS SciFinder 動画 (JAICI チャンネル)

掲載日 2025 年 4 月 30 日